自恋症的成因:揭示其根源并进行自恋倾向测试

September 15, 2025 | By Rowan Thorne

您是否曾好奇为什么有些人会发展出自恋特质?从细微的自大到深刻的同理心缺乏,理解自恋症的起源是获得清晰的认识和深刻的见解的第一步。 自恋症的成因 并非单一;它们是由早期生活经历、遗传倾向和环境影响交织而成的复杂交织的图景。 我如何判断自己是否是自恋者 ,或者只是想了解表现出这些行为的人?这个问题常常引导我们深入探索人格的根源。

本文将深入探讨自恋发展的多方面起源,提供一个兼具同情心且有科学依据的视角。通过探索这些因素,您可以更深入地了解自己或他人。如果您正在寻求自我反思的起点,请 参加我们的免费自恋倾向测试 ,以获得一些初步的洞察。

早期根源:童年自恋与发展

我们人格的基础在童年时期奠定。早期经历,特别是与主要照护者的互动,在塑造我们的自我认知、自我价值以及我们与世界的关系方面起着关键作用。自恋特质的发展通常与这些形成性岁月紧密相关,正是在这些时期,健康的自尊或脆弱的自我得以萌芽。理解这种联系对于把握自恋发展的细微之处至关重要。

父母影响与依恋风格

早期发展的核心是依恋的概念——孩子与照护者之间深厚的情感联结。安全型依恋建立在持续的爱、回应性和情感上的回应之上,能培养稳定的自我价值感。然而,不安全型依恋风格常与自恋特质的发展有关。

焦虑-矛盾型依恋的特点是父母管教不一致,可能导致孩子认为他们必须表现出色或成为“特别”的人才能获得爱。相反,回避型依恋源于忽视或拒绝的照护者,可能教会孩子只依赖自己,从而培养出一种夸大的独立感作为防御机制。这些早期的关系蓝图可能为日后在同理心和真诚联结方面的困难埋下伏笔。

过度赞扬或被忽视的孩子:塑造脆弱的自我

两种看似截然相反的养育方式却可能矛盾地导致自恋发展。第一种是过度赞扬和溺爱,孩子被持续告知他们比别人更优秀、更特别、更有天赋,而无需通过努力获得。这会培养出一种特权感和膨胀的自我,而这种自我并非基于现实。孩子学会了他们的价值是外在的,并依赖于他人的赞美。

另一方面是被忽视或情感匮乏的孩子。当孩子对爱、关注和认可的基本需求未得到满足时,他们可能会发展出一个宏大的幻想世界作为心理逃避。这个构建的自我——一个强大、独特、无懈可击的形象——作为抵御内心深处无价值感和被遗弃感的保护盾。在这两种情况下,都会形成一个脆弱的自我,高度依赖外部认可才能感到稳定。

自恋症是遗传的吗?探索先天因素的作用

虽然童年经历影响深远,但这并非全部。关于 先天与后天对自恋的影响 这一古老问题在这里高度相关。研究日益表明,遗传和生物因素可能增加对某些人格特质(包括与自恋相关的特质)的易感性。重要的是要记住,基因并非命运,但当与特定的环境触发因素结合时,它们会使个体更容易发展出这些特质。

如果您好奇自己在这些特质谱系中的位置, 一项快速的自我评估 可以成为一个富有启发性的第一步。

遗传倾向:气质与大脑结构

从出生起,个体就表现出不同的气质——对某些情绪反应和行为的先天倾向。有些人可能天生对压力反应更强烈,或对刺激有更大的需求。研究表明,自恋特质具有中等程度的遗传性,这表明存在遗传成分。

此外,神经科学已开始识别 大脑结构 中潜在的差异。研究指出,与同理心、情绪调节和同情心相关的大脑区域(如前脑岛和前额叶皮层)灰质体积存在差异。这些神经学差异可能构成了自恋症中一些核心缺陷的基础,例如同情他人的能力减弱。

先天与后天互动:基因与环境的交织

理解自恋症成因最准确的模型是基因-环境互动。个体可能携带遗传易感性,但只有当接触到特定的环境背景(例如前面讨论的养育方式)时,它才可能表现出自恋特质。

想象一个天生大胆自信气质的孩子。在支持和引导的环境中,这个孩子可能会成长为一位自信而高效的领导者。然而,如果同一个孩子被过度赞扬或严重忽视,他们天生的气质可能会被引导发展出自大、特权感和缺乏同理心的特质。这种相互作用解释了为什么并非所有童年困难的人都会发展出自恋症,也并非所有有遗传倾向的人都会如此。

超越家庭的社会与环境因素

家庭是孩子的主要环境,但它并非独立存在。更广泛的社会和文化力量也在塑造人格以及抑制或强化自恋行为方面发挥着重要作用。在当今世界,一些外部因素可能促成了某些人所说的“自恋文化”。

理解这些更广泛的影响可以为您的自我探索增添另一层深度。 基于NPI的测试 就是为这种个人发现而设计的工具。

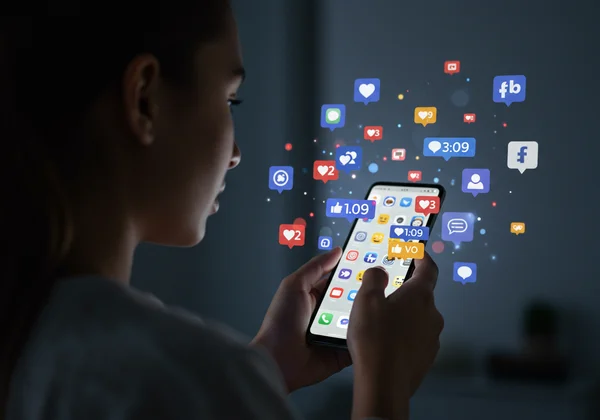

文化影响与社会强化

许多现代西方文化高度重视个人主义、竞争和自我推销。社交媒体的兴起放大了这一点,创造了一个平台,让关注、“点赞”和精心策划的自我形象成为一种社会货币。这种环境可能会无意中奖励和规范化诸如寻求关注、肤浅的人际关系以及投射理想化自我等行为——这些都是自恋的标志。

当社会过于看重名气本身,并把物质成功置于一切之上时,这会验证一种自恋的世界观。这些 文化影响 会使个人和他们身边的人更难区分健康的抱负和不健康的自大。

创伤、逆境与适应性防御

除了养育方式,其他形式的童年创伤或重大逆境也可能是自恋特质发展的强大催化剂。情绪、身体或性虐待、严重欺凌,或在混乱环境中成长等经历,都会粉碎孩子的安全感和自我价值感。

为了应对如此巨大的痛苦,孩子可能会发展出自恋作为一种强大的适应性防御。创造一个宏大、不可触及的人格成为一种生存机制,以脱离与创伤相关的脆弱和羞耻感。这种膨胀的自我形象保护着一个深受创伤的内在核心。在这种背景下,自恋行为并非源于真正的优越感,而是源于深刻的、未愈合的痛苦。

理解自恋症起源的复杂交织的图景

自恋症的成因很少是单一的。它们源于遗传倾向、早期依恋经历、特定养育方式以及更广泛的文化影响之间的复杂相互作用。没有单一的成因,而是多种风险因素的汇合,共同塑造了个体的性格发展。理解这些起源并非为了指责,而是为了培养洞察力和同情心。

这些知识赋予您力量,无论您是在自我发现的旅程中,还是试图理解生活中某个人的行为。它强调了在浮夸的外表之下,往往隐藏着一个脆弱的自我,由独特且常常痛苦的历史所塑造。如果这些见解与您产生共鸣,请深化您的理解。今天就 开始您的评估 。

关于自恋症发展的常见问题

我如何判断自己是自恋者还是仅仅自信?

健康的自信植根于稳定的自我价值感和实际成就。它使人能够保持谦逊和同理心。然而,自恋涉及一个膨胀而脆弱的自我,需要持续的外部验证、特权感以及对他人的严重缺乏同理心。自信的人能够承认错误,而具有强烈自恋特质的人往往难以做到。

自恋特质与自恋型人格障碍(NPD)有何区别?

自恋存在于一个谱系上。许多人拥有一些自恋特质(例如,有时以自我为中心),但并未达到诊断标准。自恋型人格障碍(NPD)是一种临床诊断,其特征是普遍而僵化的自大模式、对赞美的需求以及缺乏同理心,这些都严重损害了功能和人际关系。我们的在线 自恋倾向评估 是一种探索特质的教育工具,不能替代专业人士进行的正式自恋型人格障碍测试。

有自恋倾向的人真的能改变吗?

改变是可能的,但这需要显著的自我意识、动机,并且通常需要专业帮助。由于核心自恋特质可能是根深蒂固的防御机制,个体必须愿意面对他们长期以来一直回避的潜在脆弱和痛苦。这个过程充满挑战,但并非不可能,特别是对于那些在谱系较低端、认识到自己行为对自身和他人造成负面影响的人来说。

在自恋症发展中,环境是否比遗传起更大的作用?

大多数专家认为,环境,特别是早期童年经历,是最强大的塑造力量。虽然遗传可能产生易感性或某种气质,但正是环境“激活”或引导这些倾向形成特定的自恋行为模式。先天与后天的相互作用是关键,但养育经历被普遍认为是具有主导影响的。